领跑之城:杭州乒乓球队的崛起与TOP5选手解析杭州,这座兼具历史与现代活力的城市,如今在乒乓球版图上写下浓墨重彩的一笔。杭州乒乓球队依靠系统化青训、科学化体能与灵活战术,已成为全国赛场上的常胜军。本文为你揭秘最新乒乓球实力TOP10榜单中的前五位,以及杭州队为何能在强手如林的环境中脱颖而出。

一、榜单风向:谁在引领时代最新TOP5汇集了经验与新锐——既有技术全面、心理稳定的老将,也有速度与弹跳兼备的青年才俊。他们在国内外赛事中频繁交锋,形成了你来我往的竞争格局,每一场对决都成为技战术和心理博弈的课堂。

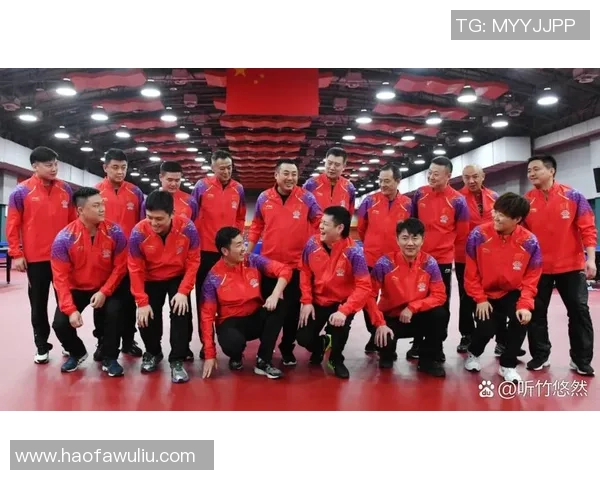

二、杭州模式:从娃娃抓起杭州队重视基层联动,从小学、青少年俱乐部到省级队伍形成闭环培养。教练团队里既有前国家队选手,也有国际赛场经验丰富的战术分析师,结合数据化训练,让球员的节奏控制、旋转感知和临场应变更具优势。

技术型主力:反手稳定、接发球出色,能在长拉锯中掌握节奏,常在关键分上打出高质量回球。进攻型快攻手:速度快、步伐灵活,正手爆发力惊人,擅长利用空档瞬间完成得分。全能型选手:攻防转换流畅,比赛阅读能力强,常在战术变化中占据主动。青年冲击者:年轻但侵略性强,打法大胆,能用变化弥补经验不足,是未来可期的存在。

心理暨体能担当:体能储备充足,关键分冷静,常作为比赛末节的稳定器。

四、战术解码:杭州队的典型打法杭州队偏好多变的发球和接发体系,通过控制节奏、制造不对称旋转来破坏对手节奏;团队强调站位流动性,前场牵制与后场反击结合,使对手难以找到持续输出点。体能训练的加成让球员在长时间对抗中始终保持高质量回球。

五、教练与新科技的加持视频回放、运动生物力学数据和对手模型分析等现代手段被广泛运用,教练组不仅研究每位球员的得失点,更通过模拟训练提升球员在真实比赛中的决策速度。杭州队还注重心理训练,帮助选手在顶级赛事中把握分数,减少失误。

总体来看,TOP5中杭州队员凭借扎实基本功与创新战术占据上风,但乒坛竞争瞬息万变,任何优势都需在不断对抗中持续更新。第二部分将带你浏览TOP6-10的强力选手,以及杭州队未来的挑战与机遇分析。

TOP6-10强者风采与杭州队的未来挑战与机遇在强手云集的中国乒坛,位列TOP6-10的选手同样不可小觑,他们或是经验丰富的老将、或是凯发电竞潜力十足的新星,常常在关键比赛中掀起波澜。理解这几位选手的特点,能更全面地看到杭州队领先背后的挑战,也能预测未来一段时间内乒坛的竞争态势。

一、TOP6-7:老将的战术韧性这些老将比赛经验丰富,心理素质高,擅长在高压局面下把握节奏。他们的技术细腻,变化丰富,尤其善于用旋转和落点控制比赛节奏。对杭州队而言,面对老将要的是更高的稳定性与针对性战术,不可单纯依靠体能与速度。

二、TOP8-9:技术与创新并重的中坚力量这类选手往往技术风格独特,或在发球、或在接发球有突破性创新,擅长用战术变化破坏对手节奏。他们对数据分析和科技辅助训练也接纳度高,经常在短时间内做出战术调整,对杭州队的常规套路形成威胁。

三、TOP10:青年锐气与爆发力排名靠后的TOP10新秀以极高的成长速度闻名,进攻积极、反应敏捷,比赛中敢拼敢冲,常能在对手放松时抓住机会完成逆转。杭州队需要在心理与经验传授上投更多资源,以防在关键时刻被年轻选手以速度和勇气撼动。

四、杭州队面临的现实挑战尽管处于领先,杭州队也有弱点:对抗老将的细腻变化时偶有失策;在面对突发性技战术创新时,需要更快的场上调整能力;选手替换与伤病管理是长期竞技状态保持的关键。

五、机遇与应对策略杭州队的优势在于体系完整与资源整合能力。未来可以从以下几方面巩固优势:持续优化青训体系,引进国际化训练理念;加强个性化技术培训,针对性提升短板;推广心理与数据化训练的深度融合,加强赛场应变训练;积极组织高水平对抗赛,保持技术与战术的实战检验。

六、展望:杭州能否守住领跑?乒乓球是极速变化的运动,领跑既是荣耀也是压力。杭州队若能在保持青训优势的同时不断创新战术、优化选材与恢复体系,那么未来数年内继续领跑绝非空谈。反之,任何松懈都可能被TOP6-10的对手抓住机会实现反超。

结语:榜单只是一个节点,真正的较量在每一次发球与回球之间。杭州乒乓球队的领先值得喝彩,但挑战从未停歇。对于喜欢乒乓球的人来说,接下来每一场比赛都将是值得期待的视觉与情感盛宴。